悪性リンパ腫とは

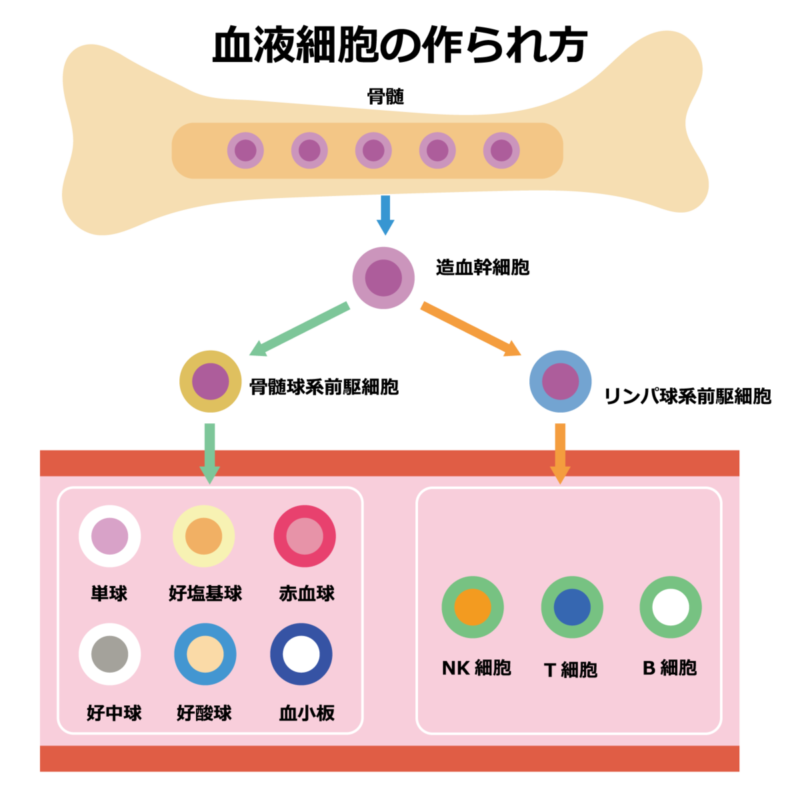

悪性リンパ腫は、血液中を流れたり身体の中を巡っているリンパ球という細胞が異常に増えることにより、首やわきの下のリンパ節が腫れたり、身体の一部ぶにしこりができる病期です。

悪性リンパ腫は、がん細胞の形態や性質により、細かく分類すると100種類近くのタイプがあります。

悪性リンパ腫とは

悪性リンパ腫は、血液中を流れたり身体の中を巡っているリンパ球という細胞が異常に増えることにより、首やわきの下のリンパ節が腫れたり、身体の一部ぶにしこりができる病期です。

悪性リンパ腫は、がん細胞の形態や性質により、細かく分類すると100種類近くのタイプがあります。