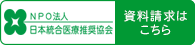

大腸がん検診で陽性が出た場合や、便通異常などで大腸がんが疑われる場合、まずは大腸がんであるかどうかを確認する検査を行います。大腸がんと確定したら、がんの広がりを確認するための検査を行い、治療方針が決められます。

大腸がん確定診断までの検査

1)直腸指診

大腸がんが疑われる場合、医師が肛門から直腸に指を挿入し、しこりや異常の有無を指の感触で調べます。

この方法により肛門付近に発生しているがんを発見できる場合があります。

2)大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸まで内側から直接確認する検査方法です。

ポリープなどの病変がある場合は、その場で組織(ポリープ)を採取して病理検査で詳しく調べます。

3)病理検査

大腸内視鏡検査で採取した組織を顕微鏡で確認し、がん細胞の有無を調べます。この検査でがん細胞が確認されたら、大腸がんの診断が確定します。

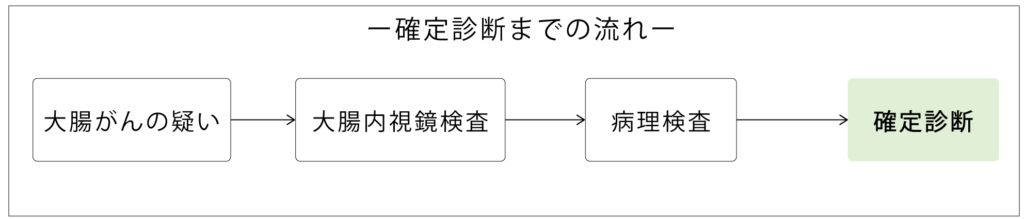

治療方針を決めるまでの検査

1)腫瘍マーカー検査(血液検査)

がんの診断の補助や治療中の治療効果の確認のために腫瘍マーカー検査は行われます。大腸がんでは主にCEA(基準値:5以下)やCA19-9(基準値:37以下)を調べます。

2)注腸造影検査

肛門からバリウムと空気を注入し、X線写真を撮影します。この検査では大腸がんの正確な位置や大きさ、腸の形や狭さなどを調べられます。

3)CT検査

CT検査は体にX線を照射し、コンピューターで処理して体の内部を画像化する検査です。体の組織や臓器によってX線の透過性が異なります。その性質を利用した検査がCT検査です。

4)MRI検査

X線ではなく、強い磁気を使用して体内の状態を断面像として描写する検査です。

5)PET検査

がん細胞がブドウ糖を多く取り込むという性質を利用した検査がPET検査です。撮影前に放射性ブドウ糖液を注射し、細胞の取り込みの分布を撮影し、がん細胞の広がりを調べられます。

大腸がんの病期(ステージ)

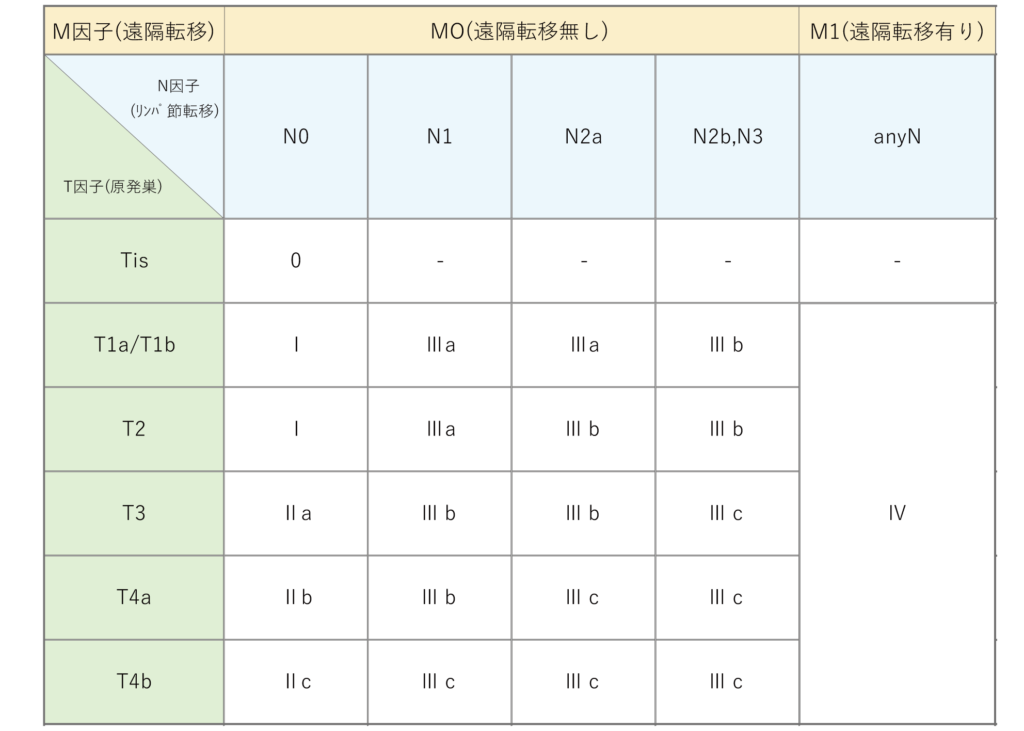

これまでに受けてきた検査を基にがんの進行度を示す病期(ステージ)が決められます。大腸がんの治療方針は病期(ステージ)とがんの性質、患者さんの状態などに基づいて検討されます。

大腸がんの病期は原発巣の深達度(T因子)、リンパ節転移の有無(N因子)、遠隔転移の有無(M因子)の3つの因子から出されるTNM分類を用いて決められます。

大腸がんの病期(ステージ分類)

TNM分類

■原発巣の深達度(T因子)

| TiS | 癌が粘膜内にとどまっている |

| T1 ———— - T1a ———— - T1b | 癌が粘膜下層までにとどまり、固有筋層に及んでいない ———— 浸潤距離が1mm未満 ———— 浸潤距離が1mm以上 |

| T2 | 癌が固有筋層まで浸潤し、これを越えていない |

| T3 | 癌が固有筋層を越えて浸潤している |

| T4a | 癌が漿膜表面に接している、またはこれを破って腹腔に露出している |

| T4b | 癌が他の臓器に直接浸潤している |

■リンパ節転移の有無(N因子)

| N0 | リンパ節転移無し |

| N1 | 腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が1~3個 |

| N2 ———— - N2a ———— - N2b | 腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が4個以上 ———— 腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が4~6個 ———— 腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が7個以上 |

| N3 | 主リンパ節に転移がある。下部直腸がんでは、主リンパ節か側方リンパ節に転移がある |

■遠隔転移の有無(M因子)

| M0 | 遠隔転移無し |

| M1 | 遠隔転移有り |

お問い合わせ先

NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。

臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。

お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。

資料もご用意しております。

フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。