膵臓がんでは、手術・化学療法(抗がん剤)・化学放射線療法を中心に治療が進められます。膵臓がんと診断された時点で手術不可能な場合が多く、ほとんどの患者さんが抗がん剤からのスタートとなります。膵臓がんで承認されている抗がん剤の種類は少なく、一つ一つの治療で効果を得ることがとても重要となります。

手術

手術は最も治癒の可能性の高い治療方法ですが、膵臓周囲の動脈や膵臓から離れているリンパ節への転移、遠隔転移がなく手術に耐えられる体力がある場合のみ適応となります。

手術可能で術前化学療法を行わない場合、まずは腹腔鏡検査で微小な転移の有無を確認します。腹腔鏡検査時には腹腔洗浄細胞診を行い、陽性が出た場合は手術ではなく、化学療法が行われます。

膵臓がんの手術は3種類あり、がんが発生した場所によって術式が決まります。

腹腔洗浄細胞診とは?

腹腔に生理食塩水を入れて洗浄し、その洗浄水内にがん細胞があるかどうかを確認する検査です。

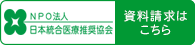

1)膵頭十二指腸切除術

がんが膵頭部にある時は、膵頭十二指腸切除術が行われます。この手術は膵頭部と膵臓周囲のリンパ節、十二指腸、胆のう、胆管をひとかたまりとして切除する大きな手術です。必要であれば胃の一部も切除します。

また、切除した後に残った胆管や膵臓、胃を小腸と繋ぎ、食べ物や膵液、胆汁の通り通を再建するため、6~8時間かかる大きな手術です。

上記の手術に加え、膵臓の裏にある肝臓へ流れる太い血管(門脈)までがんが広がっている場合は、門脈の一部を膵頭部を一緒に切除し、血管を繋ぎ合わせる門脈合併切除・再建を行うこともあります。

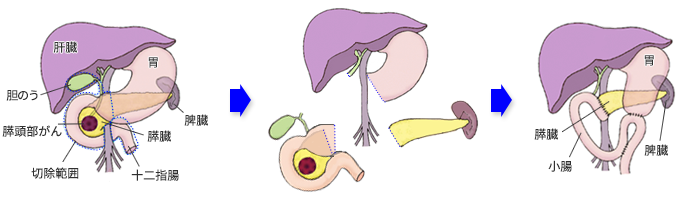

2)膵体尾部切除術

がんが膵体部、膵尾部に存在する場合、膵頭部のみを残して膵臓とその周囲のリンパ節を切除する膵体尾部切除術が行われます。

膵頭十二指腸切除術のように十二指腸や胆管を切除する必要がないため、体への負担も膵頭十二指腸切除に比べて少なくて済みます。

3)膵全摘術

膵臓の全体にがんが広がっている場合、膵臓の全てと膵頭十二指腸切除と同じように十二指腸、胆のう、胆管の一部を切除する膵全摘術が行われます。膵全摘術も切除後に小腸と残りの胆管、胃を繋いで食べ物や胆汁の通り道を再建します。

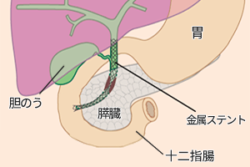

4)ステント留置術

がんを取り除くための手術ではなく、胆汁の流れを改善させるために行われる手術です。

がんによって胆管が塞がり、胆汁の流れが止まってしまうと黄疸が生じます。

黄疸が出ると治療は行えないので、まずはステント留置手術を施します。

ステント留置手術は、内視鏡を使用して胆管の狭くなったところに細いチューブや金属製のステントを入れて広げ、胆汁の流れを改善させます。

手術の合併症

膵臓がんの手術後は、膵液癆、胆汁癆、神経性の下痢や胃内容排泄遅延、胆管炎などの合併症が起こることがあります。その中でも、膵液癆といって縫い合わせたところから膵液がおなかの中に漏れる症状と、胆汁癆という再建した消化管から胆汁が漏れる合併症は特に気を付けなければなりません。

膵液癆、胆汁癆が起こると発熱や腹痛といった症状が現れます。多くの場合は絶食すると回復しますが、腹腔内出血を起こしてしまうこともあります。

膵臓がんの手術はとても高度であり、症例数が多い病院で受けた方が良いと考えられています。日本肝胆膵外科学会のサイトでは、膵臓がんの手術の症例数が多い高度技術専門医認定修練施設も公開されています。

化学療法

膵臓がんの化学療法では主に細胞障害性の抗がん剤が使われます。その他、がん遺伝子検査が行われた時は、その結果により分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬を使える場合もあります。

1)術前補助化学療法

ステージ1~2で手術可能と判断された場合、手術前にがんを抑えるためにGS療法(ゲムシタビン+S-1)を2クール行うことが一般的です。

ステージ0の場合は術前補助化学療法は行われません。

2)術後補助化学療法

手術でがんを取り除いても、画像検査では確認できないような微笑ながんが残っている可能性があります。術後補助化学療法を行うことで残っている微小ながんを抗がん剤でたたいて再発リスクを減らすことができます。

膵臓がんの術後補助化学療法では基本的にS-1の内服を4クール行います。

3)手術ができない・手術後に再発した場合の化学療法

自覚症状がほとんどない膵臓がんでは、発覚時に他の臓器へ転移していることが多く、ほとんどのケースで手術ができず化学療法からのスタートとなります。

《膵臓がんの化学療法の流れ》

膵臓がんでは基本は複数の抗がん剤を組み合わせて治療が行われますが、患者さんの全身状態も考慮して単独で行われることもあります。2023年9月時点で承認されている薬剤は下記の通りです。

■膵臓がんで承認されている抗がん剤

| ゲムシタビン関連レジメン |

|---|

| ・ゲムシタビン+ナブパクリタキセル(アブラキサン) ・ゲムシタビン単独療法 ・ゲムシタビン+エルロチニブ(タルセバ)※全身状態が悪い場合 ・ゲムシタビン+S-1※二次治療に影響が出るため、あまり使われない |

| 5-FU(フルオロウラシル)関連レジメン |

|---|

| ・FOLFIRINOX療法(オキサリプラチン+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル) ・S-1単独療法 ・フルオロウラシル+イリノテカン |

■膵臓がんで承認されている分子標的治療薬・免疫チェックポイント阻害薬

膵臓がんでは一次治療の効果がなくなった場合に、がん遺伝子パネル検査を受けられます。がん遺伝子パネル検査でMSI陽性、高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)、NTRK融合遺伝子陽性であれば下記の膵臓がんで承認されている分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬を使うことができます。

また、がん遺伝子パネル検査では前述以外の遺伝子変異が見つかることもあります。その場合は臨床試験への参加が選択肢になるので、担当医に参加できる臨床試験があるかどうかを確認してみましょう。

| MSI陽性または腫瘍遺伝子変異量が高い(TMB-High) |

|---|

| ペムブロリズマブ(キイトルーダ単独療法) |

| NTRK融合遺伝子陽性 |

|---|

| ・エヌトレクチニブ単独療法 ・ラロトレクチニブ単独療法 |

■BRCA1/2遺伝子変異のある膵臓がん

膵臓がん全体の数%の確率で、BRCA遺伝子変異がみられます。BRCA遺伝子変異がある場合、プラチナ製剤の抗がん剤が効きやすいというデータがあり、膵臓がんではオキサリプラチンが保険適用となっています。BRCA遺伝子変異は血液検査でできるため、基本は一次治療開始前に実施されます。BRCA遺伝子変異が陽性と診断された場合、オキサリプラチンを含むFOLFIRINOX療法を行い、一定の期間、病状悪化がみられず進行が抑えられていると判断された場合、分子標的治療薬であるオラパリブを膵臓がんの進行を防ぐ維持療法として使うことができます。

化学療法の副作用

細胞障害性の抗がん剤が治療の柱となる膵臓がんの化学療法では、正常細胞へも大きく影響が出てしまいます。副作用には自身で対処できるものもあれば、すぐに病院へ連絡しないといけない副作用もあります。

化学療法を受ける際は、使う薬剤の現れやすい副作用や重大な副作用を確認するようにしましょう。

| 薬剤 | 主な副作用 |

|---|---|

| FOLFIRINOX療法 | 食欲不振、吐き気・嘔吐、下痢、末梢神経障害、便秘、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝・腎機能障害など [重大な副作用] 間質性肺炎、アナフィラキシー症状など |

| ゲムシタビン+ナブパクリタキセル | 脱毛、末梢神経障害、関節痛、食欲不振、発熱、吐き気・嘔吐、口内炎、骨髄抑制など [重大な副作用] 間質性肺炎、ショック・アナフィラキシーなど |

| ゲムシタビン | 食欲不振、吐き気・嘔吐、発熱、脱毛、骨髄抑制、肝・腎機能低下など [重大な副作用] 間質性肺炎、心筋梗塞、アナフィラキシーなど |

| S-1 | 食欲不振、吐き気・嘔吐、下痢、色素沈着、骨髄抑制、肝機能低下など [重大な副作用] 腸炎、消化管潰瘍、播種性血管内凝固症候群など |

| イリノテカン+5-FU | 悪心、嘔吐、口内炎、腹痛、脱毛、味覚異常など [重大な副作用] 下痢、骨髄抑制など |

| ペムプロリズマブ(キイトルーダ) | 骨髄抑制、悪心、下痢、食欲減退、脱毛など [重大な副作用] 間質性肺炎、大腸炎・小腸炎、甲状腺機能障害など |

放射線療法

膵臓がんにおける放射線療法は、抗がん剤と組み合わせて治療効果を高めることを目的とした化学放射線療法、切除可能境界膵がんに対する切除率の向上を目的とした補助療法としての術前化学放射線療法、原発巣や骨転移に伴う痛みの症状を和らげるための緩和的放射線療法があります。

1)IMRT(強度変調放射線治療)

コンピューターで綿密な治療計画通りに放射線の強さを変えることができるため、膵臓がんが不整形な場合や腫瘍の近くに正常な組織がある場合でも従来の放射線治療よりも確実に腫瘍にたくさんの放射線を当てることができます。

IMRTが無い施設も多く、従来の3次元原体照射も多く使われています。

2)陽子線治療

陽子線治療は2022年4月より切除不能局所進行膵がんにおいて保険適用となりました。

従来からのX線は、体表面すぐの皮下組織で最もエネルギー量が強くなり、次第にエネルギー量が弱くなっていくため、病巣に集中してダメージを与えることは難しいという部分もあります。また、病巣の手前はもちろん、病巣を通り過ぎた向こう側にもダメージを与えるため、照射時にはX線の通り道にある正常組織が耐えられる放射線量を考え、加減が必要となり十分な治療効果が得られないことも多くあります。

陽子線はX線と違って“止まる“という性質を持っています。また、エネルギー量も”止まる深さで最大”となります。そして、それより先は陽子線が止まって消滅するので、正常組織へのダメージも大幅に減らすことができます。

陽子線が止まる深さ(すなわち、エネルギー量が最大となる地点)をコントロールすることで、がんに集中して放射線を当てることができます。

2)重粒子線治療

陽子線治療と同じで2022年4月より切除不能局所進行膵がんで保険適用となりました。重粒子線治療も陽子線と同じ粒子線治療となりますが、粒子の質量が陽子線よりも重いことから、より強力なエネルギーでがん細胞を攻撃することが可能です。

放射線療法の副作用

放射線治療の副作用は照射部位によりますが、まれに当てた場所の皮膚の色素沈着、食欲不振、吐き気などが出ることがあります。しかし、治療の技術も向上しており、大きな副作用が出ることはあまりありません。

お問い合わせ先

NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。

臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。

お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。

資料もご用意しております。

フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。